🏦 植田総裁の「チャレンジングな年末」の始動時期

2023年12月7日に日本銀行の植田総裁は「チャレンジングな状況が続いているが、2023年の年末から来年にかけて一段とチャレンジングな状況になる」と語った。多くの人はそれを聞き、日本が長期間にわたって採用してきた金融緩和策が変更されるのではという懸念を有し、年末年始に控えていた。ところが2023年が終わり2024年の株式相場が開いても、「チャレンジングな状況」の兆しはない。株式相場が止まる年末年始に大きな動きがあることを示唆したのも驚きだが、加えて日本の金融政策は長らく強い緩和策を継続してきた。ついにその終了が示されたかとなったが、2024年年始には「あの宣言は何だったんだ」という空気が広がっている印象がある。

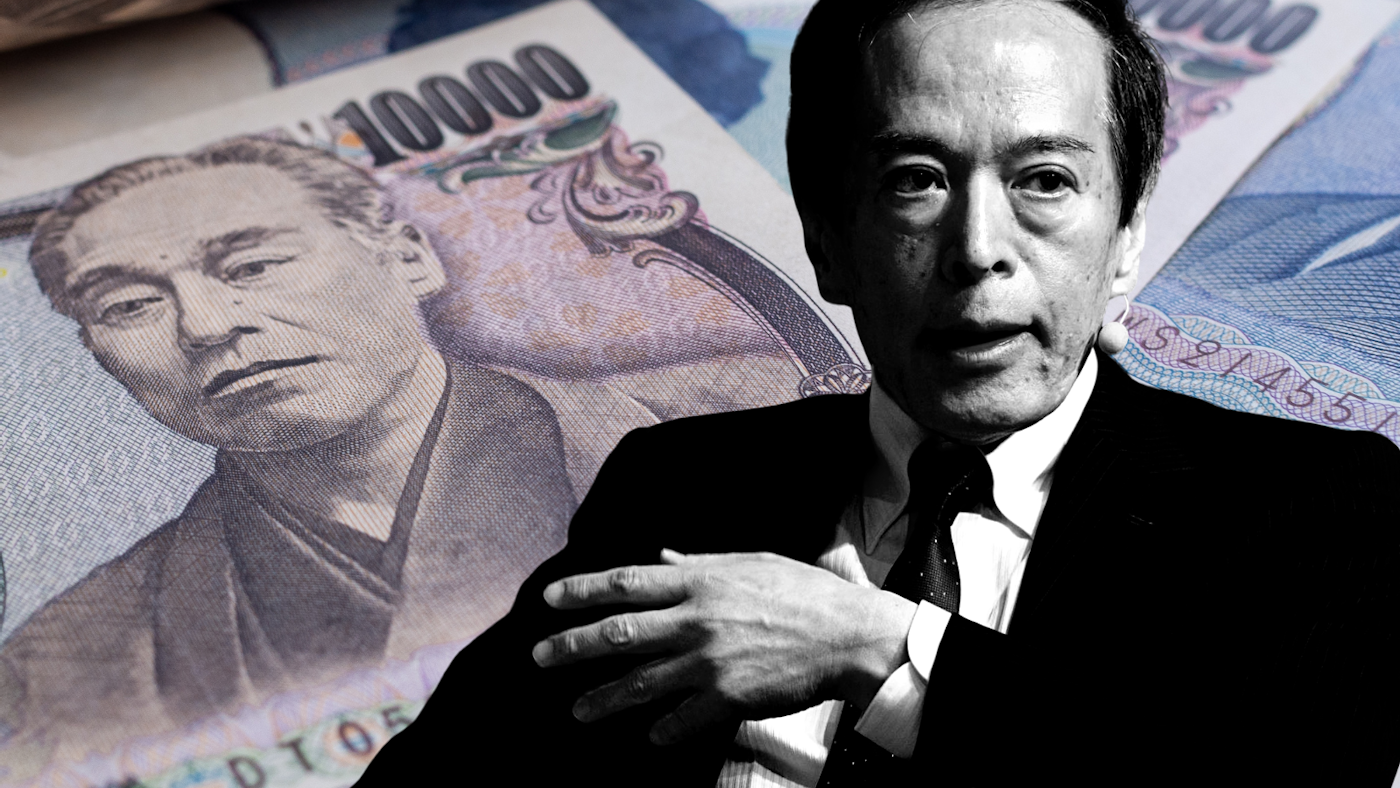

(主役)

【植田日銀総裁】2023年4月より日本銀行総裁。日本の採用する金融緩和については踏襲する姿勢だが、最適なタイミングを見て軌道修正を示唆している。2024年春前後に政策修正するのではと見立てる専門家も多い。

【金融緩和】政策金利の利下げを指す。政策金利が下がると金融機関は以前より低金利で調達できるため、企業や個人への貸出金利を下げるほか、住宅ローン金利が下降するため、住宅購入領域の活性化にも繋がる。また物価に押し上げ圧力が働くため、物価上昇率は高くなる。

【賃金】金融緩和によって物価上昇が計測されるなか、緩和の条件として日銀総裁や首脳が重要視している指標。賃金相場が上がれば、金融緩和の解除が進むという前提になる。当然ながら日本全国の企業の賃金を計測することはできないため、代表的な企業の動きが計測指標になる。

【YCC(イールドカーブコントロール)】日銀が短期金利と長期金利の両方を目標の水準に誘導する金融緩和の仕組み。2024年の金融緩和の修正において、まず修正される要素とされている。

(あらすじ)

〇日銀総裁のチャレンジングな年末という発言は何だったのか

〇2024年の金融緩和はいつ始動か

〇金融緩和が市場に与える影響

チャレンジングな年末とは何だったのか

2024年1月4日。前年最終日の大納会の終値から175円値下がりの33,288円で取引を終えた。日経平均株価や為替相場を見る限り、日銀が影に日向に動いた形跡は無い。もとから仕掛けるタイミングでは無かったのか、想定外の自然災害に直前で計画変更があったのかは知る由も無い。ただ、日銀はこれから「いつかチャレンジングな仕掛けをするかもよ」というキャスティングボードを持っていることに変わりはないだろう。企業の経営者や投資家は日銀が動く可能性を常に想定しながら、日々の物価上昇や経営課題に向き合っていくことが求められる。金融緩和は多くの企業に影響を与えるなか、年始の相場に緊張感をもたらしている。

2024年の金融緩和解除はいつ始動するのか

とはいえ、日本が2024年も現在の金融緩和一辺倒で進むのは不可能という指摘は根強い。アメリカを中心に海外諸国は状況により、既に政策金利を上げ下げするフェーズに移行しているためだ。日銀も日本政府も、そのことは充分に理解している。

背景として、日銀は日本の賃金ベースがある程度まで上昇した段階で金融政策戦略を変更する可能性が高いといわれている。日本の経済界において、賃金ベースが表立ってニュースになるのが春闘だ。毎年2月頃から交渉が開始され、新年度を経て毎年8月に発表される。2024年の春闘は金融政策の側面からも、例年に増して注目されるだろう。

春闘は大企業が中心だ。日本の企業の9割以上は中小企業だが、中小企業には統一された賃上げの交渉が無いため、春闘が基準となる。そう考えると2024年の4月から6月あたりが賃金傾向を受けて、金融緩和の新しい施策が発表される可能性が高い。

なお、一気に金融緩和修正となればハレーションも強い。そのためYCCを中心として、段階的に修正し、市場への影響を限定的なものとする可能性も考えられる。YCCとは何だろうか。

YCC(イールドカーブコントロール)とは?

YCCはイールドカーブコントロールの略称だ。YCCとは、日銀が短期金利と長期金利の両方を目標の水準に誘導する仕組みで、2016年9月に導入された。従来の金融緩和は短期金利のみが操作対象だったが、YCCは長期金利を押し下げる効果を持つ。

2024年にYCCが修正されると、まず抑えられてきた長期金利が上昇する可能性が高い。ここで影響が懸念されるのが住宅ローンだ。通説的に住宅ローンの変動金利は短期金利によって、固定金利は長期金利の影響を強く受ける。住宅ローンの金利が業績に直結する不動産業界や銀行などの金融機関は、YCCの行く末を注目している。

さて、住宅ローンにおける長期金利といえばフラット35だ。住宅ローン申込時の固定金利が25年から35年間適用される商品が多い。YCCの修正となれば住宅ローンの金利相場が上昇することは確実であり、2023年内にも何度か住宅ローンの駆け込みチャンスではという機会があった。示唆されている2024年における金融緩和のタイミングには、再び住宅ローンの駆け込み需要が発生するだろう。

住宅ローンの駆け込み需要と物価上昇

ただ、注文住宅の場合は物価上昇もまた注目点になっていくだろう。原材料費や職員の人件費が変動する注文住宅は、物価高騰の影響を受けやすい。分譲住宅や賃貸の家賃設定も影響を受けないわけではないが、注文住宅は個別の積算(見積)を必要とするため、建築費の高騰を受けやすい側面があるといえる。YCC修正が迫ってきたから注文住宅の建設に向かうのではなく、金利相場と合わせて建築費相場はどうなっているかを考えるようにしたい。

一度金融緩和が始動すれば長期継続か

2024年中に規模を問わず金融緩和の解除が進み始めたとする。諸外国は利率を上げたり下げたりしているなか、日本の緩和は継続的なものとなるだろうか。

推測の域を出ないが、日本の金融緩和は諸外国に修正を求められている。一国のみで特徴的な緩和策を取ることは、円安進行を助長するとされている。金融緩和で利率が低くなった円を売り、ドルを買うことで円の価値が低くなるためだ。円安が進行すると海外から日本製品が安く買えるようになる一方、海外製の電化製品など輸入品が値上がりする可能性がある。具体的には輸出企業の業績アップが期待される一方、輸入を前提にしたビジネスには影響が高くなるだろう。

一度金融緩和の解除が始動すれば、数年単位での長期継続は前提となる。次段階として緩和解除の傾向が取られるか、反動的に緩和傾向に巻き戻しとなるかは、賃金基準の実現ベースや円安の進行によるだろう。

日本の金融緩和は2008年12月に1999年にゼロ金利政策により開始された。以降景気状況に応じてゼロ金利の解除と復活を繰り返してきたものの、2008年のリーマンショックに連鎖して顕在化した世界金融危機による景気低迷を受けてから15年以上にわたって金融緩和は継続している。そのなかで異次元緩和と呼ばれるのは2013年以降の量的・質的緩和だ。当時は植田総裁の前任であり、量的緩和を推進した黒田総裁の着任直後のため、そのスピード感に日本社会は驚かされたものだ。

異次元緩和が2024年の前半にどうなるのか、さまざまな人の生活や投資に影響するため、大きな注目を浴びている。

このシリーズはNewsweekやForbesなどの掲載経験、

加えて日経CNBCにアナリストとしての出演経験を持つ

元デリバティブディーラーが発信するメルマガです。